在这个房价高企、内卷严重的时代,一种前所未有的社会现象正在中国悄然蔓延,“无儿无女”成为越来越多女性的主动或被动选择。

据最新数据显示,中国已有近7000万女性终身不育,这一数字相当于德国全国人口总数的80%以上,这绝非简单的个人选择问题,而是折射出当代中国面临的深层社会困境。

从北上广的写字楼到县城的工厂车间,从高学历精英到流水线女工,不同阶层的女性正在用子宫“投票”,表达着对这个时代的复杂态度。

翻开中国人口统计数据,一组数字令人震惊,2023年中国49岁女性的无子女比例高达5.16%,是2010年的整整4倍。

这意味着在短短十余年间,中国女性无子女率实现了惊人的“三级跳”,如果将统计范围扩大到所有年龄段,目前中国约有7000万女性处于无子女状态,占已婚女性的14.6%。

这种趋势并非中国独有,放眼全球,发达国家普遍经历着类似的生育率下滑,新加坡1975—1980年间出生的女性中,无子女比例已达28%,美国2021年的生育率降至1.64。

日本早在90年代就因职场性别不平等和传统伦理束缚,导致出生率急剧下降,但中国的特殊性在于,这一转变发生得更为迅猛,且与经济发展阶段不完全匹配。

北京大学等单位2025年的研究显示,中国女性的生育模式已发生根本性转变。1950年出生女性的无子女率仅为2.7%,而1985—1989年出生女性的这一比例飙升至17.4%,这种断崖式下跌的背后,是经济压力、职场歧视、观念变迁等多重因素交织的结果。

“月薪三万,养不起一个娃”,这句在社交平台刷屏的感慨,道出了无数都市中产的心声,2023年《中国生育成本报告》显示,从婴儿出生到大学毕业,家长平均要投入68万元,北上广深更是突破百万大关,对于一个普通双职工家庭而言,这相当于夫妻双方不吃不喝工作5—10年的全部收入。

杭州姑娘阿珍的故事颇具代表性,27岁的她月入不菲,但当按下计算器时仍感到窒息:奶粉每月2000元,早教班8000元,双语幼儿园学费比她的工资还高。

更让她绝望的是婆婆“必须住学区房”的要求,杭州一套老破小的首付,足够她在老家买三栋别墅,这种巨大的经济落差,让许多年轻人自嘲:“我们这代人,自己都是父母的理财产品,哪敢再制造个碎钞机?”

经济压力不仅来自教育,还渗透到婚育的每个环节,在河南、安徽等地,天价彩礼动辄30万起步,一场婚礼下来新人可能已经二债缠身,而婚房更是压垮年轻人的最后一根稻草,在北上广深,动辄几百万、上千万元的房价让许多年轻人连脱单的勇气都没有。

值得注意的是,经济压力对不同阶层女性的影响呈现差异化特征,对于北上广精英女性而言,她们讨论的是冻卵自由,而对于无数小镇女工来说,她们正在经历的是更为残酷的生育贫困。

28岁的流水线女工小芳每天站立工作12小时,月经紊乱三年却不敢请假看病,因为请半天假就要扣200块,在这种生存状态下,生不起成为最现实的无奈。

如果说经济压力是劝退生育的第一道门槛,那么职场歧视则是压在女性身上的又一座大山,29岁的上海白领小周流产后第三天就被要求视频参会,领导毫不掩饰地暗示怀孕影响晋升,这样的案例在当今职场绝非孤例。

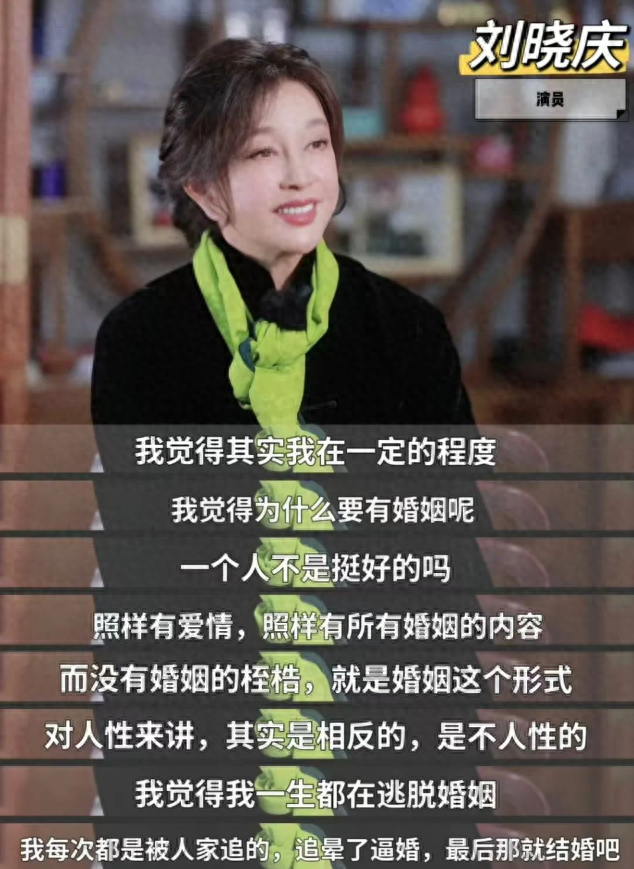

“明明可以自己过得很好,为什么要结婚生孩子?”,这种在年轻女性中日益流行的观点,反映的正是对母职惩罚的清醒认知。

心理咨询师苏晴的客户群像颇具代表性:年薪百万怕耽误事业的投行女、被家暴阴影困住的家政阿姨、直言讨厌小孩的自由摄影师...她们不约而同地选择让子宫静默。

职场压力对生育的影响不仅体现在女性身上,男性不育的增高趋势比女性不孕更为明显,工作压力导致的内分泌紊乱使精子数量下降、活力降低。

郑州大学第二附属医院生殖医学中心主任谭丽指出:“相比卵子,精子更脆弱,长时间开车、电焊作业,甚至把手提电脑放在大腿上、手机放在裤兜里等日常行为,都会影响精子质量”。

如果说经济和职场压力是外在约束,那么价值观的变迁则是更深层的革命,70后母亲们普遍视生育为女人的天职,而90后女孩开始追问:“为什么我的价值要由子宫定义?”某婚恋网站调研显示,61%的都市女性认为事业成就感远高于育儿快乐。

与此同时,互联网反婚派亚文化的兴起也在推波助澜,一些年轻人将单身视为潮流,婚姻反倒成了落后标签,从消费主义的单身经济到网络上的反婚育口号,这些都在加速不婚不育成为社会现象。

值得注意的是,观念变迁存在明显的城乡和阶层差异,对于都市高知女性而言,不生育往往是主动选择,而对于小镇女工和农村女性,生不起更多是无奈的现实,这种选择权的不平等,折射出中国社会深刻的阶层分化。

面对无儿无女浪潮,简单指责年轻人自私或呼吁回归传统家庭模式都无济于事,真正的解药在于构建一个尊重多元选择、为不同群体提供针对性支持的生育友好型社会。

政策层面,需要建立全方位的生育支持体系,深圳某托育中心的实践提供了启示,政府补贴让托管费从每月8000元降到2000元,职场妈妈们终于敢生二胎,2025年新规要求企业设置育儿共享假,让爸爸们也走进母婴室冲奶粉,这是向性别平等育儿迈出的重要一步。

职场改革同样关键,某互联网公司尝试带娃上班日虽以失败告终,但这种探索精神值得肯定。更根本的是要消除母职惩罚,保障生育女性的职业发展权利,让女性不必在母亲和职场人身份间做痛苦抉择。

社会观念上,需要破除对无子女女性的偏见,某相亲角曾挂出不育女性专柜,遭00后女孩集体抗议,这反映出传统观念与现代价值观的激烈碰撞。

对于不孕不育群体,医疗支持和社会关怀尤为重要,随着辅助生殖技术的发展,许多不孕症已可治疗,但高昂的费用仍是障碍,将部分辅助生殖项目纳入医保,减轻患者经济负担,是政策应当考虑的方向。

最后探索新型代际互助模式,杭州某社区的实践令人耳目一新:独居老人和丁克家庭结对,80岁的王奶奶教年轻人腌泡菜,年轻人帮她挂号就医,这种非血缘代际互助正在23个城市悄然生长,为无子女老人的养老问题提供了新思路。

深夜的北京妇产医院,接生过3000个婴儿的产科护士长李姐值完最后一个夜班,她自己选择丁克,原因令人深思:“看着产妇疼到抽搐,听着产房外婆家催生男孩的争吵,我更确信,生育不该是必选题”。

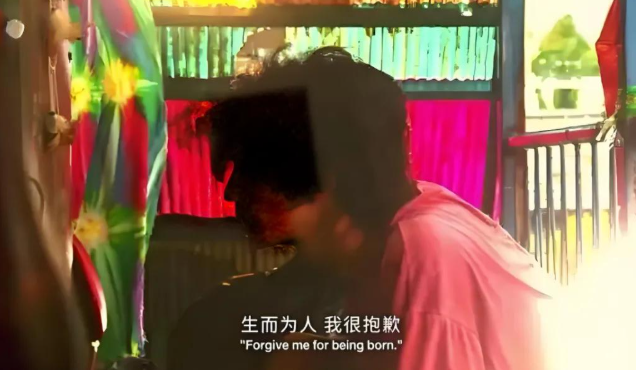

这句话道出了问题的核心,从狩猎时代的多子多福到工业革命的少生优育,再到现在生或不生的自由选择,本质上都是人对自身命运掌控权的扩张。

7000万女性的选择,不该被简化为人口危机,而应被视为一面镜子,照见高房价对青春的吞噬,照见职场对母亲的亏欠,也照见无数普通人挣脱枷锁的勇气。

解决之道不在催促子宫开工,而在让每个选择都被尊重,想生的家庭减负赋能,不想生的活得体面,生不了的获得关怀。只有这样才能真正配得上我们奋斗多年的现代化。

当00后女孩在社交媒体写下我的子宫我作主,当老年公寓推出闺蜜养老套餐,当民政部将不育家庭纳入重点关怀对象时,我们正在见证一个更包容时代的到来。

生育率下降伴随文明跃升,这或许是历史发展的必然,但如何在这一过程中保障每个人的尊严与幸福,才是检验社会文明程度的真正标尺。

参考资料

阅读时代杂志 - 2023-02-24:7000万女人将终生无孩!扎心数据背后,藏着你不知道的残酷现实